富士産業 HISTORY

私は真鍮である。

私は真鍮である。

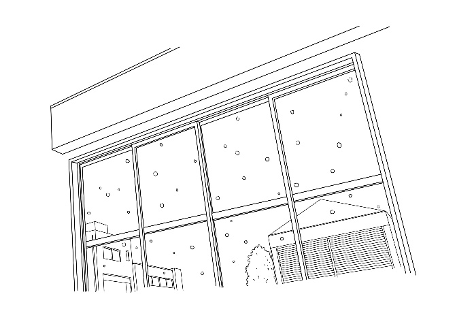

ふりしきる雪の中、私が運ばれていったのは、川ぞいにあるプレハブ小屋だった。

地面とプレハブの間から風が吹き込み、とても寒い。

地面とプレハブの間から風が吹き込み、とても寒い。

金属である私の体も少し縮んでしまったようだ。

私のピカピカの体の表面に、夫婦の姿が映りこむ。

彼らはプレハブ小屋で、身を寄せ合うように作業していた。

夫が「寒くないか」と聞くと、妻はふるえる手をさすりながら微笑んだ。

「厚底のサンダルにしたので、靴よりも足が冷えない気がします」

「ストーブくらいつけたいが、借り物の工場に火をつけるわけにはいかないから。すまないな」

「ストーブくらいつけたいが、借り物の工場に火をつけるわけにはいかないから。すまないな」

彼は妻をいたわりながら、私を手にとった。

大きな板状だった私の体が、機械で細かくされていく。

だんだんと意識が遠のいていった。

気がつくと、私は革のバッグの留め金になっていた。

気がつくと、私は革のバッグの留め金になっていた。

そして月日が流れるうちに私は色あせ、そしてついにスクラップに出されてしまった。

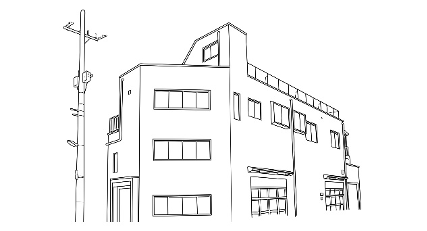

再び真鍮の板にリサイクルされた私が送られたのは、小さな町工場である。

初めて来た場所なのに、箱から私を取り出した顔に見覚えがあった。

初めて来た場所なのに、箱から私を取り出した顔に見覚えがあった。

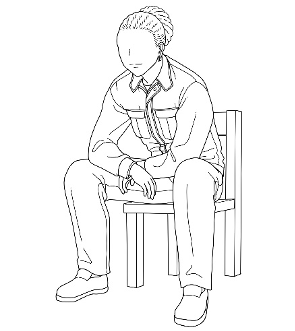

数年前、いや数十年前にプレハブ小屋にいた彼女ではないだろうか。

年を重ねても優しい笑顔はそのままである。

プレハブ小屋から、新しい工場に移ったようだ。

夫はどこにいるのだろうか。

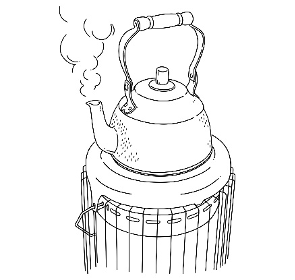

ストーブの上でシュウシュウと湯気をたてている銅のヤカンに聞くと、数年前に他界したという。

「彼女が独りで会社を切り盛りしているのか」

私が呟くと、ヤカンが「独りではないよ」と言った。

彼女の隣には、ピアスをつけた茶髪の若者が座っていた。

「あんなチャラチャラしたやつ、すぐ辞めてしまうんじゃないか」

「あんなチャラチャラしたやつ、すぐ辞めてしまうんじゃないか」

私は心配になってしまった。

そのうち私はまたシャーリングされ、持ち主のところへ送り返された。

私はそれからベルトのバックルになったり、アクセサリーになったり、さまざまなものに加工された。

スクラップとリサイクルを何度繰り返したことだろう?

箱から取り出されると、再び見覚えのある工場にいた。

箱から取り出されると、再び見覚えのある工場にいた。

ストーブの上に置かれた銅のヤカンはあの頃のままだ。

しかし、随分と落ち着いた色になって、あちこち緑青をふいている。

しかし、随分と落ち着いた色になって、あちこち緑青をふいている。

「やあ、久しぶり」と声をかけると、ヤカンは「シーッ」と湯気をはいた。

「今、彼が集中してるから、カチャカチャ言わないで」

ヤカンの注ぎ口の方向を見ると、誰かが一心不乱に机に向かって、製品を作っている。

「あれは誰だい?」

そう聞くと、あのときの若者だと教えてくれた。

「今では専務で、たくさんの新製品をつくっているのよ」

ヤカンは誇らしそうである。

さまざまな技術を身につけ、自分のブランドも立ち上げたらしい。

立派になった彼の隣に、あのころと同じく彼女が座っている。

「そうか。彼女の見る目は正しかったのか……」

私はそう呟いて、2人の姿を見つめた。

私はそう呟いて、2人の姿を見つめた。

窓の外では、雪が静かに降っていた。